Copyright © 南充在线网 蜀ICP备2025128862号-1 ![]() 川公网安备51130202000529号

川公网安备51130202000529号

倡修学宫、书院、考棚……千载岁月崇尚重教兴学,滋养着南充这方山水

文脉流淌 传承不息

2025-05-15 09:53 来源:南充新闻网

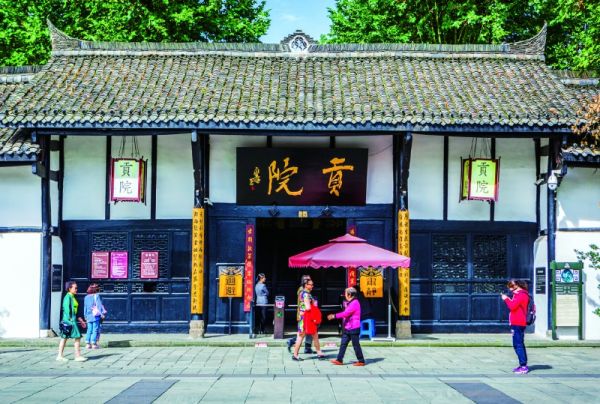

位于阆中市学道街的川北道贡院。(资料图)张晓东 摄

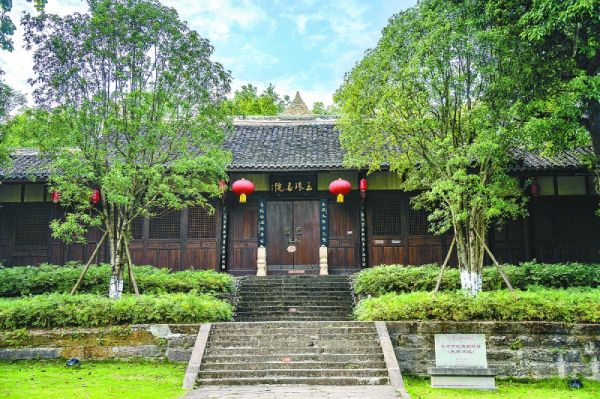

蓬安玉环书院。南充市融媒体中心记者 梁洪源 摄

●南充市融媒体中心记者 罗虹

水有源,故其流不穷;木有根,故其生不穷。南充,从2200多年时光深处走来的历史文化名城,古今文化在这里融合交汇,千年文脉在这里流淌不息。

古朴恢弘的文庙、藏书教学的书院……古时南充重教兴学,倡修学宫、书院、考棚等,“以文化人”的思想浸润着这方山水,这些文化遗迹至今还温热着后人对知识的向往、对文化的尊崇。5月13日,记者踏访南充山水,在古今交汇中感受千年文脉的赓续传承。

A 书声不歇 文脉千古传

书院,自古就是文人读书治学、聚徒讲学、传播思想的场所,体现的是文人的品位与追求。南充书院不在少数,嘉湖书院、云凤书院、玉环书院、南池书院……一座座书院的兴起,厚培了南充的文化沃土,延续了书学文脉。

营山,这座“科第仕宦,甲于蜀都”的重教兴文之城,打造了进士文化旅游景区,从标志性的白塔到历史悠久的云凤书院,每一处景点都诉说着曾经的辉煌与梦想。

初见云凤书院,青瓦木门、斑驳墙壁,每一处都透着古色古香。走进书院,一进牌坊、二进仪门、三进重门、四进讲堂的“四进”格局,院内有崇文堂(礼堂)、藏书楼、教室、大雅堂(休息会客厅)等建筑,仿佛让人置身于历史的长河中,每一处都透露着历史的厚重和文化的传承。

据悉,云凤书院始建于清道光六年(公元1826年),是由知县夏文臻修建的官办书院,采用四合院布局,穿斗平房结构,板壁木室。这里地势形似凤凰展翅,晨雾缭绕,宛如仙境,故而得名“云凤”。点缀其间的花草树木,散发着淡淡清香,浸润了整个云凤书院,数百年来,书香韵味悠长。

营山,这片被誉为“进士之乡”的土地,宋明清三朝,共产生57名进士、举人197人,其中清代营山考中进士26人,居四川第5位,留下了丰富的科举文化遗产。

除此之外,位于顺庆区北湖公园的嘉湖书院也曾造就了一方水土尊师重教的风气;蓬州知州姚莹创办的玉环书院在其“重教兴学、韬武培文”精神的影响下,后世学子思想开明、紧跟时代步伐……除了书院,还有见证文运兴衰的回龙塔、怀念至圣先师孔子的顺庆府文庙等,贯穿南充绵延不绝的历史文脉,形塑了“千年之城”的精神内核。

B 文化地标 焕发新活力

在阆中市学道街,有一处充满书香气息的地方——川北道贡院,它是清顺治年间举行乡试的场所。川北道贡院布局严谨,功能设计合理,是研究古代科举建筑、科举制度、古代教育制度的重要实物资料和展示场所。

川北道贡院作为科举文化旅游点,复原了清初四川学子赶考的旧貌。每逢节日期间,贡院景区内“秀才赶考”这一互动体验旅游项目总能吸引游客亲自上阵,体验古代科举考试氛围。

“击鼓开考。”伴随着咚咚的鼓声,几名身着传统服饰的工作人员端坐在贡院走廊尽头,按照既定的议程,宣读考试规则。游客们穿上古代的服饰,按照科举制度流程,在“陪考”人员的带领下,到号舍“考试”,随后主考官颁发“中举”证书。每遇到此场景,游客们或拍照留念,或走进表演情景中,沉浸式感受科举文化,整个现场欢笑连连。

“贡院已成为阆中古城的热门景点,每年吸引数以万计的游客前来观光游览。”阆中市文化广播电视和旅游局相关负责人表示,通过设置“秀才赶考”项目,不仅还原了科举时代秀才入考场、考试、放榜等场景,还能激发大家学习传统文化的兴趣,让阆中的历史文化、科举文化被越来越多人知晓。

在阆中,常常能听到这样一句话:“蜀之人物,惟阆为盛,科名之盛,甲于天下。”

古城中,星罗棋布的文化地标,正吸引着四面八方的游客前来打卡。

C 文韵之旅 “研”途绽芳华

日前,阆中市白塔初级中学校组织九年级学生开展了以“徒步状元洞·激扬青春志”为主题的励志教育研学实践活动。学生们步伐齐整、阔步前行,穿过“将相坊”,沿着“优学路”拾级而上,感悟“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”的真谛。怀揣着钦慕与崇敬,学生们来到紫薇亭和读书岩,了解往昔北宋三陈兄弟勤勉苦读的故事。

在状元广场,该校党总支书记史仕军从古代科举制度的建立与发展、历史意义和影响切入,带领同学们感受中华传统文化的独特魅力,鼓励学生们以勤学之光点亮青春,以担当之志铸就未来。

“这次研学活动让我从历史文脉中汲取了力量,我会脚踏实地、持之以恒地学习,以更坚定的信心和更积极的心态迎接新挑战。”该校九年级9班学生张琼艺说。

“阆中是研学的好地方,自古就是区域教育中心、文化重地,始终文脉鼎盛、文运昌达。”阆中市教育和体育局相关负责人说,在曾发布的全域研学线路中,就充分挖掘阆中市丰富的文化资源与完善的研学设施,将古城状元坊、川北道贡院、东山园林状元洞、白塔山公园串联,特别构建了“千年文脉,独占鳌头,科举文化研学线路”。该线路发布以来,不仅满足了本地中小学生的研学需求,也深受成都、广元、巴中、达州等地学生的欢迎,目前已有近10万学生来阆中展开科举文化研学之旅。

专家访谈

西华师范大学历史文化学院教授高然:

深挖文化资源 打造独家文旅IP

●南充市融媒体中心记者 罗虹

日前,本报记者就南充如何利用古代科举文化相关资源开创文旅新局,专访了西华师范大学历史文化学院教授高然。

记者:南充拥有丰富的古代科举文化资源,您认为可从哪些方面入手,将这些资源转化为文旅发展新优势?

高然:一是对现有的资源进行摸底和整合,了解家底,并对资源进行时间、空间和内容的分类,从而构建起立体的资源体系账本,再从中择选可供一体化发展的文旅资源,做到心里有谱,为未来文旅发展奠定基础;二是确立发展中的主体与主导。所谓主体,即在较为分散、差异较大的文化资源中选择具有标志性的资源为主体,以一带多,辐射和带领整个资源体系。三是有长期团队存在。基于资源转化为文旅产业,需要一个长期的打造和维护过程,就要避免因为人员流动而带来的中断。因此,文旅部门、相关文旅企业、文博历史相关机构等可形成高级别的、稳定的合作关系,为文旅发展规划出长期道路,并保驾护航。

记者:在开发主题文旅产品时,如何平衡文化保护与创新体验?

高然:首先要让专业的人做专业的事。文物和传统文化的保护是不能打折的,南充有西华师范大学历史文化学院文博系这一专业的文保团队存在,能为文旅产品开发过程中的文保工作提供专业的意见和建议;其次是专业团队的年轻化。年轻人是文旅产品消费的主力,也是未来文保和文旅开发的主角,可以在文旅产品开发和运行过程中,引入相关学科的学生团队参与。这样,学生既能得到实践实训的机会,文旅产业发展也能获得具有专业知识和技能的青年群体的支持,在培养中发展,在发展中培养,二者相辅相成;再次是可以考虑与地方文教结合,比如与一些基础教育领域的研学相结合,做到文保和发展从娃娃抓起,培养文保意识;最后是确保手段的多元化。一方面可以推动数字技术与文旅产业深度融合,开拓智慧旅游项目,延长文创产业链,借助融媒体建立多级联动传播体系,另一方面需要拓展文旅融合新领域,比如与传统节日结合,丰富文旅产品的供给,打造独家文旅IP等。

热点内容

Hot content

视频推荐

VIDEOS