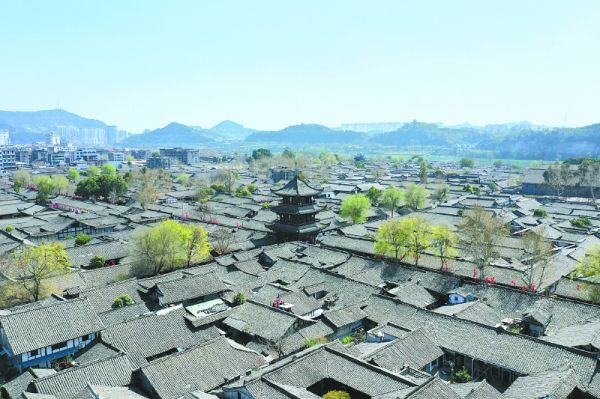

阆中古城美如画。

碧波荡漾的升钟湖。

●南充市融媒体中心记者 杨晓江/文 梁洪源/图

近日,省政府办公厅印发《“大蜀道”交通与文化旅游融合发展实施方案》,提出围绕四川境内的古蜀道,构建金牛、米仓、阴平、荔枝四条文旅走廊(以下简称“四廊”),打造剑门蜀道、米仓画廊、米仓乡韵、康氧巴山、嘉陵山水五条特色风景道(简称“五道”),优化交通基础设施条件,强化服务供给和品质,丰富蜀道文化内涵。

南充是古蜀道上的重要节点城市,在该实施方案中,米仓文旅走廊、嘉陵山水风景道两条线性文旅廊道中,将南充阆中、南部两地纳入规划范围,提出围绕“阆苑仙境”等主题对相关道路进行旅游化改造、探索打造水上旅游产品,不断完善游客在途服务品质。

旅游化改造道路 打造特色风景道

南充,川北重镇,自古水陆交通发达,是区域交通枢纽,米仓道、利阆道、东道、阆剑古道、嘉陵江水道和东河水道等古蜀道更是交汇于南充阆中,《太平寰宇记·地形志》记载:“阆中居蜀汉之半,当东道要冲”。

《“大蜀道”交通与文化旅游融合发展实施方案》以古蜀道经过区域为重要研究及实施范围,包括广元全域、巴中全域、达州全域,以及绵阳、德阳、南充、成都的部分县(市、区)共计7个市共37个县(市、区),规划期至2027年。

按照“打造文旅廊道、串联古今资源、提升游客体验、传承蜀道文化”总体思路,“四廊”以四川境内四条古蜀道大致走向为依据,结合蜀道遗址遗迹、区域文旅资源、城市节点的空间分布和路网条件及布局,围绕“雄关翠柏”“巴山夜雨”“千里行军”和“红尘绝骑”等主题,建设蜀道文物主题游径,建设金牛、米仓、阴平、荔枝四条联系沿线及周边资源的大蜀道文化旅游走廊。

其中,米仓文旅走廊,依次经过成都、中江、三台、盐亭、南部、阆中、恩阳、巴中、南江/通江等地,联系陕西南郑段米仓道,串联辐射阆中古城、光雾山、恩阳古镇、米仓山等景区以及巴中石窟等蜀道遗存,围绕“光雾四季”“阆苑仙境”等主题对走廊内旅游价值突出路段进行旅游化改造。该实施方案明确提到,开工建设S205阆中市博树(广元界)至千佛镇段,提高米仓文旅走廊服务水平。

以路为媒,融合区域自然山水、风景名胜、历史文化、人文风情等核心文旅资源,将分别打造剑门蜀道、米仓画廊、米仓乡韵、康氧巴山、嘉陵山水五条类型不一、主题各异的大蜀道特色风景道。其中,嘉陵山水风景道依托嘉陵江利州至阆中航道(全长约215公里)和S205、昭化区X165、苍溪县X020(新增S521)等沿江公路,串联两岸阆中古城、昭化古城、红军渡等景区。

在公布的“大蜀道”文化旅游节点联系示意图中,升钟湖、布拉克小镇、天宫院、杨家河古道、张飞牛肉景区、保宁醋文化博览园、阆中古城、大石坎古道等南充景区景点被纳入其中。

活化交通遗产资源 传承蜀道文化

《“大蜀道”交通与文化旅游融合发展实施方案》提出,以完善公路沿线设施和推进运游融合为抓手,通过构建现代驿站体系、活化交通遗产资源、完善旅游运输服务等措施,向游客提供全方位、高品质的在途服务,创造无忧出行、畅享旅途的出行体验。

该实施方案提到,加强对金牛、米仓走廊周边的剑阆古道、渡水溪古道、“小川北道”等古道遗址的保护利用研究,开展古道线路调查与保护修缮等工作,打造蜀道徒步路线。

为摸清南充境内蜀道的保存现状和沿线历史文化遗存保护利用情况,南充市相关部门、驻市高校等正在积极开展蜀道南充段考古调查,调查范围主要包括阆中市、仪陇县、南部县等地。通过蜀道考古调查,将确认蜀道南充段不同时期路线的走向与现状,测算和调查蜀道在南充境内总长度、各线路长度、现存古道长度,通过专项研究及多学科综合研究,获得南充境内蜀道的路线变迁、景观变化和重要意义。

2024年10月底至2024年12月初,调查团队跋山涉水,走进阆中市、南部县等地,用脚步丈量蜀道,对南充境内蜀道的线路走向、道路宽度、道路分级和里程等进行详细的测量和记录。目前,已经完成了蜀道阆中段、蜀道南部段的考古调查,以及重点项目勘察、项目总体框架构建和资料收集等工作。

近年来,阆中市致力于蜀道文化的挖掘和历史遗存的保护,发布了三条蜀道精品旅游线路,分别为杨家河游步道、大石坎游步道、柳林子山边。杨家河游步道位于阆中思依镇境内“阆剑古驿道”的松林塘,与皇柏古道相通,共分三段,全长约7公里。大石坎游步道位于阆中文成镇境内“古米仓道”上,全长1公里,现有保存完好的石梯坎1000多级。柳林子山边位于阆中飞凤镇“东道”上,游步道全长约3公里。

此外,实施方案中还提到,依托广元盘龙、巴中恩阳、达州金垭、绵阳南郊、阆中古城等运输机场探索拓展空中短途运输接驳服务;鼓励在剑阁、阆中、南江等县城内酒店、客运站等场所增设一批充电设施,在具备条件的景区停车场、新建服务设施内预留移动充电场所,按需配置移动充电设施,为绿色出游保驾续航。